個人再生(民事再生)とは?

メリット・デメリットを解説

個人再生(民事再生)とは?

\こんなお悩みありませんか?/

こんなお悩み

ありませんか?

- 任意整理より大幅に減額したい!

- 自己破産は現在の仕事に影響がでそう

- 家は残したいけど、借金の支払いがもう限界…

個人再生(民事再生)ができる条件

詳細は後述しますが、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが有ります。

まず、どちらにも当てはまる条件としては、安定した収入が必要、という点です。

というのも、個人再生というのは、再生計画通りに弁済していくことが前提となっているからです。

将来的に、継続もしくは繰り返し得られる収入があった上で、再生計画が立てられます。

また、債務の総額にも上限が決まっています。

利息制限法の引き直し計算をした後で、債務総額が5,000万円を超えていると、個人再生はできません。

更に、小規模個人再生は債権者から同意を得る必要も有ります。

債権者のうち、2分の1以上が反対した場合は、個人再生ができません。

その場合は、別の債務整理を検討しましょう。

最後に、この条件は、給与所得者再生手続にのみ適用される条件ですが、過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定や給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないことが条件となります。

上記の関係する条件に一つでも反している場合は、個人再生ができないので、チェックしておきましょう。

個人再生(民事再生)の

メリット・デメリットを解説

個人再生

(民事再生)の

メリット

個人再生

(民事再生)の

デメリット

個人再生(民事再生)の2つの手続きの流れ

小規模個人再生

小規模個人再生は、裁判所の決定次第で手続きなどが多少変わってきます。 違いが生じる点としては、個人再生委員の選任の有無や、積立トレーニングの必要性などです。 東京地方裁判所では、その両方が必要とされます。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、収入が安定していてその内容が把握しやすい、サラリーマンなどを対象にしている手続です。 小規模個人再生からみて、特則的な位置づけにあるのですが、手続きとしてはおおよそ同じです。

個人再生の流れと期間

個人再生の手続きは、どのような流れで進められていくのでしょうか?また、手続きはどのくらいの期間が必要でしょうか?個人再生の流れと必要な期間について解説します。

個人再生申立ての準備

個人再生は、いきなり申し立てができるわけではありません。先に、いろいろな準備をしなくてはならないのです。そのためには、最低でも数週間、書類をそろえるのに戸惑うことなどがあれば数か月はかかってしまうこともあります。時間はかかりますが、この準備を怠ると手続きがスムーズに進められません。必ず、事前に必要なものを準備してから手続きを始めましょう。

自分で揃えられるものを用意したら、司法書士等の専門家に相談してください。

債権者へ受任通知の送付

司法書士等の専門家に個人再生を依頼した場合、まず行われるのが受任通知の送付です。これは、債権者に対して個人再生の依頼を受けたということを通知するもので、これを受け取ることで債権者は今後債務者へと直接連絡をしたり、取り立てを行ったりすることができなくなります。それ以降は、すべて専門家が窓口となって対応してくれるのです。

ちなみに、受任通知を送付する際は債権調査票も一緒に送付するのが一般的です。この書類で、債務者の債務調査について回答してもらうのです。

申立て書類の準備

個人再生には、申立書や陳述書、家計収支表、債権者一覧表などの書類が必要です。裁判所を通じて行われる手続きなので、必要な書類については決まっているのです。裁判所によってはフォーマットが決まっているため、あらかじめ裁判所に問い合わせて書類を入手しましょう。この書類を揃えるのに、数週間から数か月ほどかかります。

これ以外にも、住民票や財産・収入を証明する書類なども添付する必要があります。住民票は世帯全員分で、発行日から3か月以内のものでなければいけません。

個人再生(民事再生)申立

個人再生の申立は、用意した必要書類を裁判所に提出することで行います。その際は、自分の住所地を管轄している地方裁判所に提出してください。申立には、手数料として収入印紙で1万円を納付する必要があります。そのほかに、債権者へと書類を送付するための郵券代として4,000円ほどを切手で納めなくてはいけません。

申立が無事に受理されたら、およそ14,000円の官報広告費を予納金として納付します。また、個人再生委員が選任される場合は、その報酬として15~25万円ほど必要になります。

履行テストの開始

再生計画を提出したときは、その通りに弁済を続けていくことが可能かどうかをチェックするために履行テストが行われます。その際は、個人再生委員が口座を用意するので、そこに毎月返済する予定の金額と同額を入金していきます。通常は、6か月ほど続けます。

もし、途中でその支払いが滞った場合は、再生計画通りに返済をしていくのは困難とみなされて個人再生ができなくなります。なお、履行テストで支払ったお金はテストが終了した後に返還されるのですが、そこから個人再生委員の報酬が差し引かれます。

手続きの開始決定

申立の手続きで問題がなければ、およそ1か月で手続きが開始されます。個人再生委員が選任された場合は、裁判所に手続きについての意見書が提出されることになります。

手続きの開始決定がされると、そこから債権について調査が行われ、再生計画案を提出する必要もあります。再生計画案が認可されるまでには、おおよそ5か月ほどかかります。

その後、再生計画案に従って返済をしていきます。返済は、原則3年をかけて行われます。

個人再生(民事再生)後の生活について

個人再生を利用すると、信用情報にそのことが記録されてしまうので、ブラックリストに入ってしまいます。

一般的には5年間その情報が残るため、最低でも5年は新たなクレジットカードの発行や、借入などができなくなります。

また、ローンなどの利用もできなくなるでしょう。

引越しなどには、基本的に制限はかかりません。

ただし、引っ越し先が家賃をクレジットカードでしか支払えないような条件だった場合は、支払いが困難になる可能性も有ります。

住宅ローンの審査は、特に慎重に行われます。

ブラックリストから外れたとしても、記録が残っている限りは不利になる可能性が高いでしょう。

おおよそ、10年前後は利用が難しくなると考えた方がいいかもしれません。

個人再生(民事再生)にかかる期間について

個人再生には、おおよそ6か月ほどの期間がかかります。

これは、裁判所に申立てを行ってから決定されるまでの期間ですが、債権者から同意を得られず再生計画を検討し直したり、あるいは小規模個人再生から給与所得者等再生へと切り替えたりした場合は、さらにその期間が伸びる可能性が高いことが理由に挙げられます。

認可されるにしても、不認可となるにしても、その間の返済の督促は止まります。

また、その間に返済してしまうと、当初の計画と異なる為、変更手続きに時間がかかる場合が有ります。

間違って返済しないよう、その点にも注意しましょう。

自己破産と個人再生(民事再生)の違い

自己破産と個人再生を比較した場合、どのような違いがあるでしょうか?

主な違いとして、借金の返済義務や保有している財産の扱い、資格制限の有無、期間などが有ります。

その違いを、解説します。

自己破産の場合、借金は全額免除されます。

それに対して、個人再生の場合は5分の1程度(最大10分の1)まで圧縮はされるのですが、その分は返済しなくてはいけません。

また、保有している財産について、自己破産の場合は住宅なら処分しなくてはならず、車もローンが残っていれば手放すこととなり、ローンがなくても20万円以上の価値があれば処分対象となります。

個人再生の場合は、住宅ローン特例を利用できれば住宅を手放さないこともできます。

但し、車はローンが残っている場合のみ、手放すことになるでしょう。

個人再生なら、資格や仕事の制限は特にないのですが、自己破産の場合は手続き中に限り、一部の資格や仕事に関して制限を受けることになります。

手続きにかかる期間は、自己破産の場合は3か月~6か月と幅があるのですが、個人再生の場合は、おおよそ6か月程度とそれほど大きな幅がないという点にも違いが有ります。

個人再生と任意整理の違い

個人再生は、任意整理とどう違うのでしょうか?

主な違いとしては、借金の減額度合いと対象業者の2点です。

その2点について、比較してみましょう。

借金の減額度合いについて、個人再生の場合は金額によって異なりますが、おおよそ5分の1まで圧縮されます。

それに対して、任意整理の場合は引き直し計算を行い、それに基づいて減額されるので割合は一定とはなりません。

また、個人再生は、債権者となっているすべての業者が対象になります。

それに対して、任意整理の場合は複数の債権者がいる中でも、一部の業者だけを対象にすることができます。

個人再生と保証人

個人再生を利用する場合は、その債務の保証人のことも考える必要が有ります。

個人再生を行った場合、債権者は保証人に対してその返済を請求することになる、つまり、保証人に迷惑をかけてしまうのです。

従って、個人再生の際には、早い段階で保証人にきちんと伝えてあげましょう。

それを怠ってしまうと、保証人の元にいきなり債権者から一括返済の通知が届くことになり、対応に困ってしまいます。

最悪の場合、保証人の財産が差し押さえられてしまいますので、連絡し難いかもしれませんが、決して怠ってはいけません。

事業資金などのためにお金を借りた場合は、保証人を立てていることも多いでしょう。

ただし、住宅ローンについては、保証人がいても住宅ローン特例が適用された場合は保証人に請求されません。

個人再生に関するよくある質問

個人再生に関しては、様々な疑問を抱く人がいます。よくある質問と、その回答をいくつか紹介していきます。

-

個人再生の2つの手続きの違いは?

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。サラリーマンはどちらでも利用できますが、自営業者などは小規模個人再生しか利用できません。小規模個人再生は債権者の過半数の同意が必要ですが、給与所得者等再生は同意が不要です。その代わり、給与所得者等再生では返済する額の要件に可処分所得があるため、返済額が大きくなることがあります。

-

個人再生を行うことができる条件は?

個人再生の条件は4つあり、まずは将来的に継続、もしくは反復した収入があり、計画通りの弁済ができること、というものがあります。また、債務の上限は5000万円までとなっています。小規模個人再生に限り、債権者の過半数の同意が必要です。また、給与所得者等再生に限り、過去7年以内に個人再生手続きのハードシップ免責や破産手続き免責決定などを受けていないこと、という条件もあります。

-

自宅や車を残すことはできますか?

住宅ローンを返済中の場合、自宅は住宅ローン特則を利用することで残すことができます。しかし、自動車ローンの返済中である場合は、車はローン会社に引き上げられてしまいます。

なお、住宅ローンの返済が終わっている場合は清算価値保障の法則によって、自宅を手放して借金を返済することになる可能性が高いでしょう。また、住宅ローンの残債より自宅の査定価値の方が大幅に高いという場合も、同様です。 -

住宅ローンの返済を滞納している場合でも、住宅ローン特則を利用できるでしょうか?

住宅ローン特則の条件に、滞納していないことという内容は含まれていません。しかし、この特則は債権者の協力があってできるものなので、滞納していると協力してもらえる可能性は低くなるでしょう。そのため、手続きの前に滞納分は解消しておくべきです。半年以上滞納を続けていると競売にかけられる恐れもあるため、滞納は早期に解消しましょう。

-

個人再生の再生計画案とは?

個人再生で裁判所に提出する再生計画案は、今後借金を返済していく上でどのように支払っていくのか、という予定を記したものです。それに同意してもらった以上は、計画通りに返済していかなければならないのです。計画には、様々な基準が定められています。その基準を満たしたうえで、原則3年でどのように返済するかを書かなくてはいけません。それに説得力があれば、認めてもらえる可能性は高くなるでしょう。

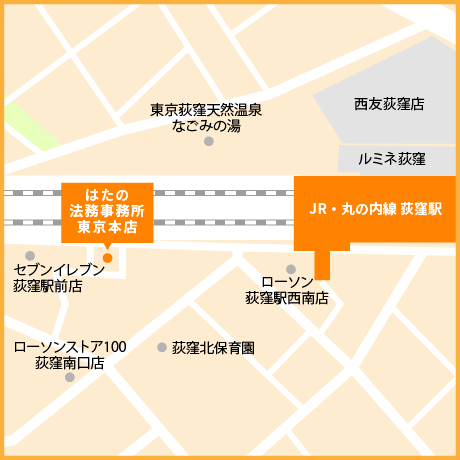

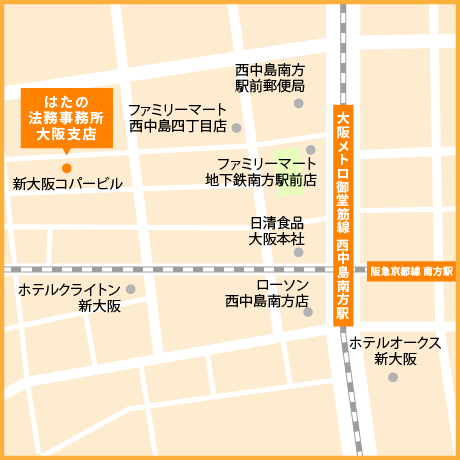

はたの法務事務所のポイント

\はたの法務事務所におまかせください!/

相談費無料

相談費無料

全国どこでも無料出張

全国どこでも無料出張

的確な解決方法のご提案

的確な解決方法のご提案

費用について

| 相談料金 | ご相談は全て無料 | |

|---|---|---|

| 全国出張料金 | 無料 | |

| 過払い | 相談料 | 無料 |

| 基本報酬 | 無料 | |

| 過払い報酬 | 取り戻した過払い金額の22% 10万円以下の場合は14%(別途11,000円の計算費用をいただきます) |

|

| 任意整理 | 相談料 | 無料 |

| 基本報酬 | 1社22,000円~ | |

| 減額報酬 | 減額できた債務の金額の11% | |

| 個人再生(民事再生) | 報酬385,000円~ (再生委員に支払う費用としてプラス220,000円~) |

|

| 自己破産 | 報酬330,000円~ (※但し少額管財事件はプラス220,000円~) |

|

※管財人に支払う費用は別途発生します。

※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。

※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。

※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。

※税込価格となります。

個人再生(民事再生)に関する解決事例

個人再生(民事再生)の関連コラム

が可能な条件とは?メリット・デメリットを解説.jpg)