自営業者は自己破産できる?事業・家族への影響や売掛金の扱い、事業継続の対策など

自己破産は、基本的に個人の破産手続きであり、法人の破産手続きは会社破産となります。

自営業者の場合は自己破産と会社破産のどちらになるのか、悩む人もいるでしょう。

また、自営業者が破産した場合は事業にどのような影響があるのか、手続きはどのようになるのか、事業以外への影響は何があるのか、気になる人もいると思います。

自営業者の自己破産について解説します。

自営業者でも自己破産はできる?

自己破産は、返済が不可能だと認められることで借金を無くす手続きですが、手続きを受け付ける条件はいくつかあります。

しかし、条件の中には特定の職業に就いている場合は自己破産を受け付けない、というものはないので、自営業者であっても自己破産をすることは可能です。

裁判所に申立をして、自己破産の要件を満たしているかを確認され、要件を満たしていると判断されれば免責を認めてもらうことができ、借金の返済義務がなくなります。

関連リンク:https://hikari-hatano.com/jikohasan/column/hasandekinai/

自己破産が自営業に与える影響とは?

自営業者が自己破産をした場合は、個人と違って業務にも影響が出ます。

具体的な影響について解説します。

事業に必要な設備等が処分される

自己破産をしたときは、自由財産と呼ばれる財産を除いて処分され、債権者への返済に充てられることになります。

自由財産には99万円以下の現金などがありますが、事業で使用している設備などは自由財産に含まれないケースが多いため、処分の対象になってしまいます。

処分された場合、事業を継続するのが困難になるでしょう。

個人の財産は処分される

自己破産をすると、個人の生活にかかわる財産も処分されて、債権者への返済に充てられます。

生活において必須と認められなければ、車なども処分されます。

中でも高級車は処分対象となりますが、事業に使用していた場合、今後は利用することができなくなるため注意が必要です。

カーローンの返済中であれば、ローン会社に引き上げられます。

追加融資を受けることができなくなる

自営業者は、銀行から事業の運転資金の融資を受けていることが多いでしょう。

自己破産をした場合、銀行からの融資も返済する必要がなくなります。

しかし、追加の融資を受けることもできなくなることに留意する必要があります。

追加融資を受けられないと、運転資金が尽きた時点で事業を継続することができなくなってしまうでしょう。

事務所の賃貸契約を引き払うことになる

自己破産をしても、住居を失うことはなく水道光熱費や通信費、携帯電話などの生活に必要な契約は継続可能です。

しかし、他の契約は清算処理されることになるため、事務所の賃貸契約やコピー機などのリース契約、従業員の雇用契約などは解除されてしまいます。

契約が解除されると、今まで通りに事業を継続するのは難しいでしょう。

事業自体が処分されることがある

自己破産をすると、事業の継続が困難になりますが、事業自体に価値がある場合は事業そのものが清算処分の対象になってしまいます。

事業譲渡で売却処分できる場合は、処分されることになるのです。

事業が売却されると、一切の権利を失ってしまうため、事業自体が残っていても経営に関わることはできなくなります。

従業員の給与は支払う必要がある

自己破産をしたとき、借金の返済義務は免除されますが、従業員の給与は借金ではないため、支払い義務があります。

従業員の給与支払いは非免責債権であり、自己破産では免除されないと法律で定められています。

よって、事業が赤字で給与支払いができない状態であっても、支払わなくてはなりません。

家族が従業員の場合でも、支払い義務はあります。

自己破産における売掛金の扱いとは?

自営業者は、取引先やクライアントからの報酬受取日を後に設定していることもあるでしょう。

支払いを後にしているものを売掛金といいますが、自己破産すると売掛金はどうなるのでしょうか?

売掛金の扱いについて解説します。

売掛金の発生と回収が破産手続き開始前のケース

破産手続きの開始前に売掛金が発生して、開始前に回収した場合、売掛金は破産管財人に渡す必要はないので、自分で受け取ることができます。

ただし、売掛金が事業者の財産に含まれる場合は、財産として処分されます。

売掛金の発生が破産手続き開始前、回収が手続き開始後のケース

破産手続きの開始前に売掛金が発生していた場合でも、売掛金の回収が破産手続き開始後になった場合は、破産管財人に売掛金を渡す必要があります。

売掛金の回収業務も破産管財人が行うため、自分で回収する必要はありません。

売掛金の発生が破産手続き開始後のケース

破産手続きを開始後に売掛金が発生した場合、売掛金を破産管財人に渡す必要はありません。

ただし、破産手続きを開始すると事業に必要な設備などを処分するため、破産手続きの開始後に売掛金が発生することはまずないでしょう。

自営業者が自己破産は「管財事件」という手続きになる

自己破産の手続きには、3つの種類があります。

同時廃止と管財事件、少額管財に分けられますが、個人の自己破産はほとんどが同時廃止です。

しかし、自営業者が自己破産をするときは、管財事件になってしまうのです。

管財事件は、準備にかかる期間が3カ月から6カ月、手続きに必要な期間は6カ月となるため、1年を超えることも珍しくありません。

同時廃止は準備が2~6カ月、手続きが3~4カ月であるのと比較すると、管財事件はかなり時間がかかります。

関連リンク:https://hikari-hatano.com/jikohasan/column/hasanhouhou/

管財事件・少額管財事件の手続きは時間もかかり費用も高い

自己破産の手続き種類の中で、最も簡単で時間がかからず、費用が安いのは同時廃止です。

同時廃止の場合、疑問点がなければ破産手続きの開始と同時に終了します。

しかし、管財事件になると時間がかかるうえに、費用も高額です。

少額管財は、管財事件の一部の手続きを簡略化したものであり、必要な期間も短くなり費用も少なくなります。

しかし、少額管財であっても同時廃止よりは時間と費用が余分にかかるのです。

管財事件、少額管財事件で時間と費用がかかる原因は、破産管財人が裁判所によって選任され、破産者の財産を管理して処分するからです。

自営業者の場合は、事業資産があるため財産額が高額になるなどの理由から、管財事件になります。

自営業者でも同時廃止になることがある

自営業者はほとんどの場合、管財事件になりますが、取引先が一社しかない場合は同時廃止になることもあります。

業務委託を受けて取引先の社員に交じって仕事をしているエンジニアなどの場合は、自営業者ではありますが、ほとんど契約社員のようなスタイルです。

他の会社と取引することはないので、契約もシンプルです。

また、上記のようなスタイルで働いている場合、事業に必要な設備や商品の在庫などもないため、処分する財産もほとんどありません。

自営業者でも、ほとんど会社員と変わらないような形態で働いている場合は、同時廃止で手続きを進められる可能性があります。

手続きの種類は裁判所が決めるので、心配なら専門家に相談しましょう。

自己破産後も事業を継続するための対策はある?

自己破産をすると事業の継続が難しくなりますが、自己破産の後も事業を継続する方法はあるのでしょうか?

事業に必要な財産を自由財産として認めてもらう

自己破産をしたとき、保有している財産は処分して債権者への返済に充当されますが、自由財産として認められている財産は手元に残しておくことができます。

事業に必要な財産を自由財産として認めてもらうことができれば、事業を継続できる可能性は高くなるでしょう。

自由財産として認められるのは、99万円以下の現金、自己破産手続きの開始後に取得した財産、法律で差し押さえ禁止とされている財産、換価処分が難しいため破産管財人などが放棄した財産、裁判所が認めた財産です。

法律では、事業に必要なものは差し押さえを禁止しているものの、法律上必要なものと実務上必要なものは異なるケースがあるため、確実に残すためには、裁判所に認めてもらうべきです。

しかし、裁判所に認めてもらうにはどのような理由が必要かを判断するには法律の知識が必要なので、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、認めてもらう方法を考えた方がいいでしょう。

| 自由財産として認められるもの |

|---|

| 99万円以下の現金 |

| 自己破産手続きの開始後に取得した財産 |

| 法律で差し押さえ禁止とされている財産 |

| 破産管財人などが放棄した財産 |

| 裁判所が認めた財産 |

自由財産の拡張を利用する

自由財産に含まれていない基本的な財産も、自由財産の拡張が認められれば処分されずに残すことが可能です。

自由財産の拡張に関する判断は裁判所によって異なりますが、東京地裁の基準では合計20万円以下の預貯金、20万円以上と見込まれる生命保険の解約返戻金、居住用家屋の敷金、査定額20万円以下の自動車、電話加入権、退職金の見込額の8分の1が20万円以下なら全額、20万円以上なら8分の7、家財道具が自由財産の基準となっています。

上記の財産は、東京地裁であれば申立をしなくても自由財産として認められますが、上記以外の財産が自由財産の拡張として認められるには、破産者の生活や財産、事業の状況、破産手続き開始時に所有している財産の評価額や種類、収入の見込みなどを考慮したうえで決定されます。

すべての財産を自由財産の拡張として認めてもらうことはできませんが、事業に必要な財産であれば、専門家に相談することで残せる可能性は高くなるでしょう。

| 自由財産の基準 |

|---|

| 合計20万円以下の預貯金 |

| 20万円以上と見込まれる生命保険の解約返戻金 |

| 居住用家屋の敷金 |

| 査定額20万円以下の自動車 |

| 電話加入権 |

| 退職金見込額の8分の1が20万円以下→全額 退職金見込額の8分の1が20万円以上→8分の7 |

| 家財道具 |

別の債務整理を選ぶ

債務整理の方法には、自己破産以外にも任意整理、個人再生などの方法があります。

自営業者が自己破産をすると、事業を継続することが難しくなり、事業自体が処分される可能性もあります。

事業を継続したい場合は、自己破産以外の手続き方法についても検討してみましょう。

個人再生は、自己破産と同じく裁判所に申立をして行う手続きで、借金の元金を原則5分の1、最大10分の1に圧縮し、3年で返済できるようにする手続きです。

財産を没収されることはないので、事業に必要な設備などを残すことができます。

ただし、借金総額が5000万円を超える場合は、手続きを利用できません。

また、所有している財産の総額によって返済額が変化するため、多くの財産を持っていると返済額も大きくなってしまいます。

任意整理は、債権者と交渉して原則利息をカットしてもらい、元金を3年から5年の分割払いにしてもらう手続きです。

利息をカットするだけなので大幅な減額はされませんが、財産を残すことができます。

| 個人再生 | 任意整理 |

|---|---|

| ・借金の元金を原則5分の1、最大10分の1に圧縮 ・財産没収なし ・3年で返済 | ・原則利息をカット ・財産没収なし ・元金を3年から5年の分割払い |

自己破産が事業以外に与える影響とは?

自営業者が自己破産をすると事業には大きな影響がありますが、事業以外にはどのような影響があるのでしょうか?

連帯保証人に請求される

自己破産をして免責を認められると、借金の返済義務はなくなりますが、借金そのものがなくなるわけではないため、連帯保証人や保証人がいる場合、連帯保証人や保証人に対し返済の請求されてしまいます。

連帯保証人・保証人が支払えない場合は、自己破産させてしまうことになるかもしれません。

保証人への影響も、十分に考慮しましょう。

関連リンク:https://hikari-hatano.com/jikohasan/column/jikohasango/

家や車を失うことがある

自己破産をしたときは、自由財産以外の財産は没収されてしまうため、家や車を没収されてしまいます。

マイホームは、ほぼ確実に没収されてしまいますが、車の場合、評価額が20万円以下であれば没収されないケースがあります。

ただし、カーローンの返済中であれば、車はローン会社が引き揚げてしまいます。

家族経営について調査される

自営業者は、家族を従業員として登録していることが多いのですが、中には労働を実際にしていなくても、従業員にすることで税金額を抑えようとする人もいます。

働いていないのに給与を支払っていたり、不当に高額な給与を支払っていたりすることもありますが、不法行為に当たり、重点的に調査されることになるため、注意しましょう。

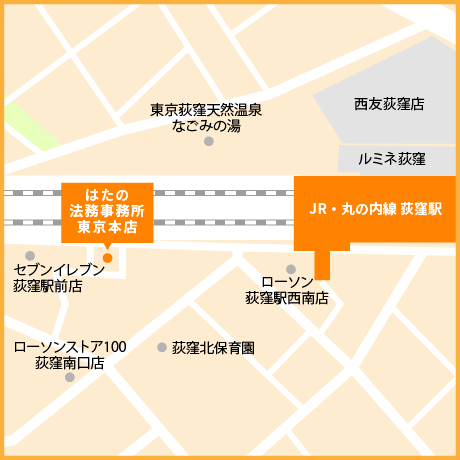

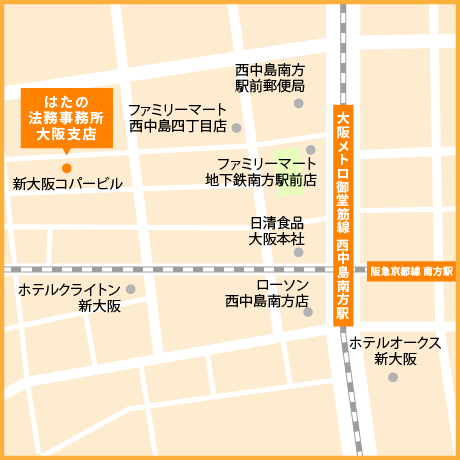

自己破産のご相談なら、はたの法務事務所へ

自己破産の手続きをご検討中であれば、ぜひはたの法務事務所にご相談ください。

はたの法務事務所では、自己破産のご相談は無料で承っていて、手続きを開始する場合の着手金も無料です。

また、全国どこでも無料で相談を承っておりますので、お近くにお住まいではない方でも安心してご相談いただけます。

手続きを希望される方も、相談したいという方も、20万件以上の債務整理・過払い請求の相談実績があるはたの法務事務所に、お気軽にご相談ください。

まとめ

・自営業者であっても自己破産は可能

・事業に使用する設備などを没収される可能性がある

・追加融資を受けることができなくなる

・自己破産をしても従業員の給与を支払う義務はある

・自営業者は基本的に管財事件として扱われる

・管財事件は手続きに時間がかかり費用も高くなる

・取引先が一社だけなら同時廃止になる可能性がある

・事業に必要な設備を自由財産として認めてもらうことで、事業を継続できる可能性がある

・他の債務整理も検討してみよう

pixta_87801584_S.jpg)

クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。

支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。

あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。

一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。

また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。

弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。